会議の議事録って作るの面倒くさいですよね…。

どこまで書けばいいかわからないし、まとめ方もよくわからない。

議事録のフォーマットは会社や部署によって異なるので、一体何が正解なのかわからない…。

今さら上司・同僚にも聞けないしな~。

そんな悩みを解消したい!と思い、今回は「議事録 書き方のコツ 6つの要素でラクに書く方法」を紹介します。

- なんで議事録が必要なの?

- 何を書けばいいの?

- どうやって書けばいいの?

- いつ書けばいいの?

今回ご紹介する内容は、オンラインスクールSchoo「議事録の書き方 入門 (横田 伊佐男 先生)」の講座内容をもとに、感じたことをまとめました。

議事録を作る目的は「思い出す」ため

なぜ、議事録を書かなければならないのでしょうか。

- 欠席者に情報を共有するため

- 会議中の「言った言わない」を防ぐため

- 会議で決まったことを確認するため

色々な理由があると思いますが、大事なことはただ1つ。

会議の内容を「思い出すため」です。

人は忘れる生き物なんですねー。

思い出すことが目的なので、発言者の言葉をすべて書き記したり、ボリュームのある議事録を作ったりする必要はありません。

完璧な資料を作ることが目的になっていませんか?

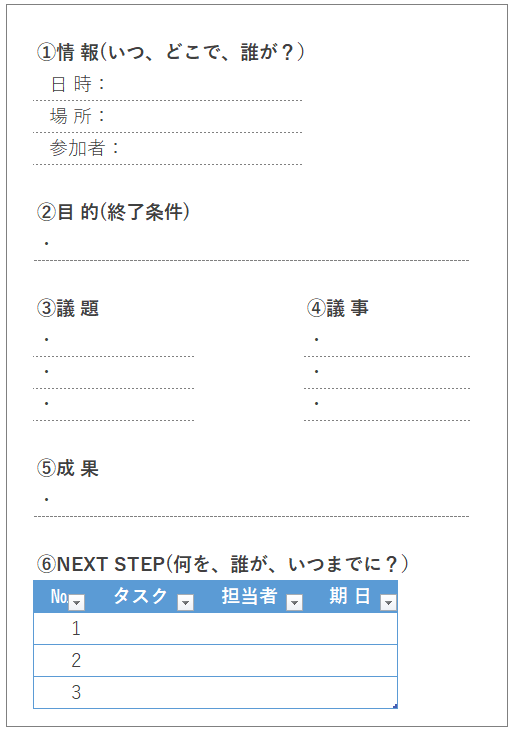

議事録には「6つの要素」だけ書いてあればOK

色々な議事録のフォーマットがありますが、会議の内容を思い出すためには、何を書けばいいのでしょうか。

6つの要素に絞って、シンプルな議事録を作ってみましょう。

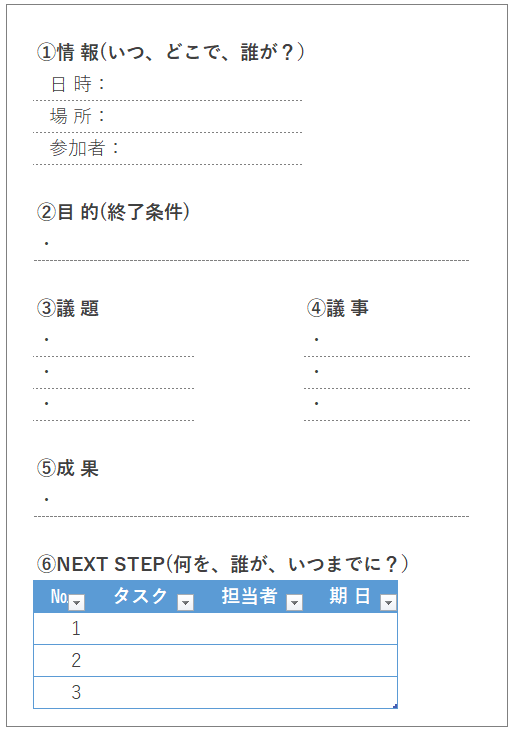

議事録に必要な6つの要素

- 会議情報(日時・場所・参加者)

- 目的(会議の終了条件)

- 議題

- 議事(決定事項)

- 成果

- NEXT STEP(次回までの課題)

フォーマットを作るとこんな感じです。

項目の内容を紹介します。

①会議情報

会議の開催日時、場所、参加者を記録しておきましょう。

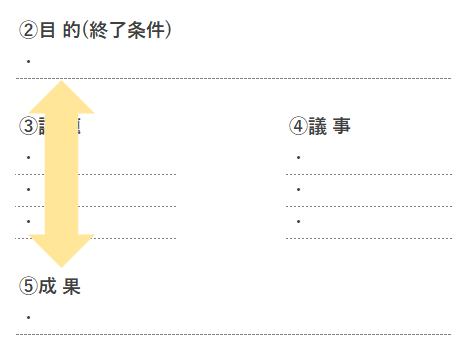

②目的(終了条件)

会議に参加していると、「何のために集まっているんだろう…」と思う会議はないですか?

それは目的(終了条件)が曖昧な会議が非常に多いからです。

会議の終了条件とは?

どういう状態になったら会議終了!と言えるのか。

例) 定例会の終了条件=対応方法と担当者が決まった状態

終了条件を決めるポイントは、誰もがイメージできる状態を考えること。そうすると、参加者全員が一丸となって終了状態を目指せるようになります。

こんな始まり方の会議は、終了条件が不明確

- 「〇〇について意見を出してほしいのですが、何かありますか?」

- 「今日の会議はこんな流れで進めていきます。まず、△△なのですが…」

- 「××について説明します。まず背景ですが…」

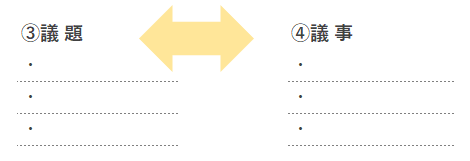

③議題

議題とは「会議にかけて討議する題目」。つまり、会議で話し合う論点を記します。

ポイントは疑問形で記すこと。

たとえば、「新規事業の担当者について」ではなく「新規事業は誰が担当するか?」といった感じです。

なぜ疑問形にするかは④議事と関連します。

④議事(決定事項)

議事には、③議題に対する答えを記します。

たとえば、「新規事業は誰が担当するか?」という議題に対して、「□□課の〇〇さんが担当することになった」という感じです。

⑤成果

成果には、 ②目的(終了条件) に対する答えを書きましょう。

たとえば、目的(終了条件)が、「対応方法と担当者が決まった状態」であれば、「対応方法はWEBで集客する。担当者は〇〇さんに決定」と書きます。

一部未決の項目があれば、「対応方法はWEBで集客する。担当者は〇〇さんで検討している。本人の了承待ち。」と書きましょう。

⑥NEXT STEP(次回までの課題)

会議での決定事項を踏まえて、次回までの課題を整理してまとめましょう。

次回までの課題

- タスク名(何を)

- 担当者(誰が)

- 期日(いつまでに)

- 毎週行われる定例会も議事録は必要?

-

情報を共有することだけが目的であれば、議事録を作らないという選択肢もあり。ただし、共有した情報を思い出せるように、各々の資料は整理しておくといいでしょう。

わかりやすい議事録を書く 2つのテクニック

どうしたら、わかりやすい議事録を作ることができるのか。

2つのテクニックを紹介します。

2大テクニック

- 議事録は1枚にまとめる

- 録画・録音する

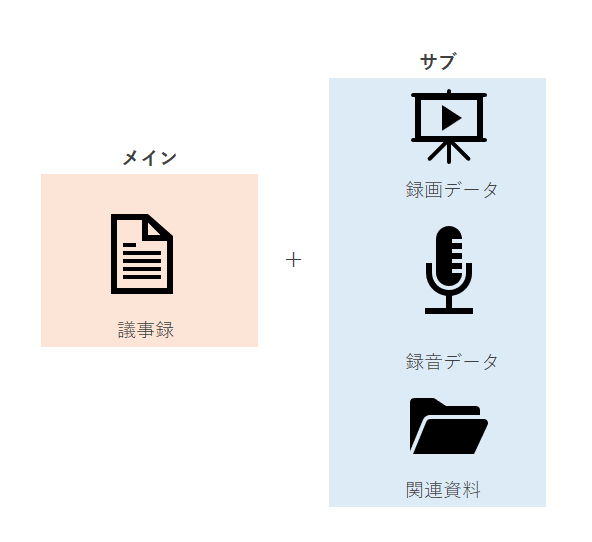

議事録は1枚にまとめる

先ほどご紹介した6つの要素を記したフォーマット1枚にまとめましょう。

議事録自体に発言者の言葉をすべて文字起こしする必要はありません。

もし1枚を超えてしまう場合は、議事録とは別にサブ資料として以下の情報を残しておきましょう。

- 録画データ

- 録音データ

- 関連資料

録画・録音する

オンライン会議の場合は、Zoom、GoogleMeet、Teamsの録画機能を使って記録しましょう。

音声入力機能でラクをしよう

話を聞きながらメモをする、またはパソコンに入力するときに、手が追いつかない!なんて経験はありませんか?

そんなときは、音声入力機能を使ってラクしましょう。

Word(ワード)の場合

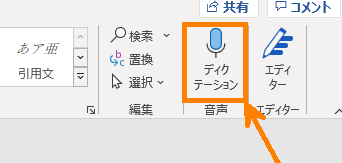

「ホーム」>「音声」>「ディクテーション」

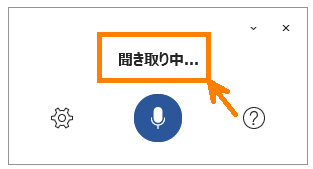

「聞き取り中…」と表示されたら、あとは放置しておくだけでOK。

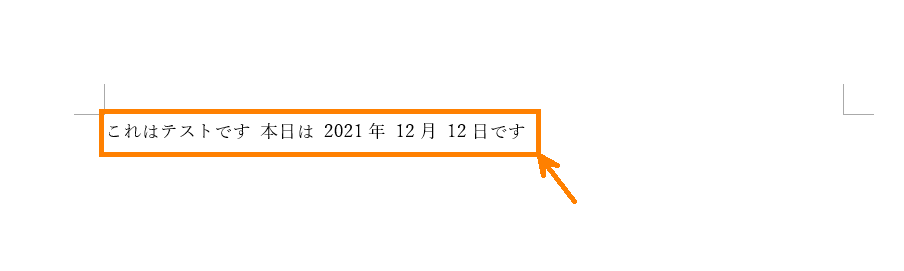

話した内容が自動的に文字起こしされます。

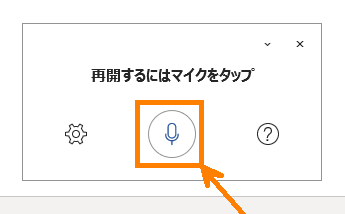

マイクのアイコンを押すと停止します。再開するときは、もう一度マイクのアイコンをクリックします。

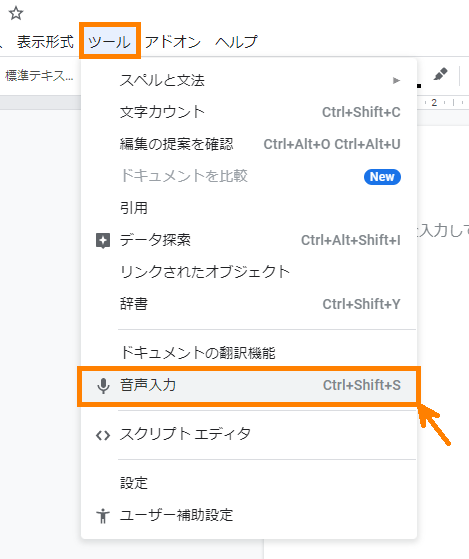

Google ドキュメントの場合

「ツール」>「音声入力」をクリックします。

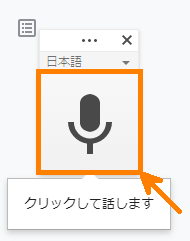

クリックすると音声入力が開始されます。

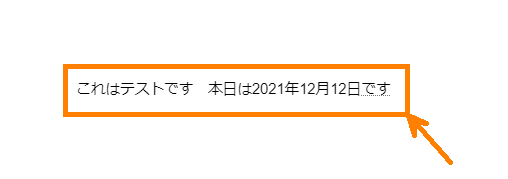

音声入力した結果がこちら。

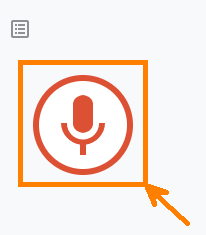

赤く表示されている、マイクのアイコンをクリックして終了します。

議事録作成は、会議前から始まっている

最後に、議事録を書くタイミングについて紹介します。

【初級】翌日よりも当日に仕上げる

会議が終わった後、電話やメールなど他の対応をしていると、どんどん会議の内容を忘れていきます。

先延ばしにせず、その日中に仕上げてしまいましょう。

【中級】当日より会議中(ライブ)に仕上げる

なかなか難易度は高いですが、会議が終了したのと同時に、議事録をメンバーに共有する。

これができれば、その後の仕事にも影響がありませんし、非常にスマートです。

もし、会議の進行と議事録作成を兼務している場合は、議事録を書く担当者を設けましょう。

【上級】会議中(ライブ)よりも会議前に仕上げる

正確には、会議前にほとんど仕上げて、会議中に微調整するだけの状態にしておくです。

会議前に参加者・目的・議題から、どのような結論に至りそうかシナリオを作っておきます。

「会議が始まっていないのに、シナリオなんて書けない」と思ってしまうかもしれませんが、会議中に微調整すればいいので、外れても問題ありません。

「〇〇課長はこういう意見を言いそうだから…」と参加者の意見を推測してみましょう。

まとめ

今回は「議事録 書き方のコツ 6つの要素でラクに書く方法」を紹介しました。

「議事録を書いて」とお願いされることはあっても、書き方を教わる機会ってあんまりないんですよね。

これを機に、シンプルでわかりやすい議事録を作ってみましょう。

ポイントのおさらいです。

議事録に必要な6つの要素

- 会議情報(日時・場所・参加者)

- 目的(会議の終了条件)

- 議題

- 議事(決定事項)

- 成果

- NEXT STEP(次回までの課題)

もっと詳しく知りたい方は、本を買って読んでみましょう。

会議術を学べる書籍はこちら

読書は苦手だよ…

本を読むことはイイことだとわかっていても、どうしても苦手意識が…という方は、「耳で」読む習慣から始めてみませんか?

家事の合間や通勤時間を使ってラジオ感覚で始められます。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

コメント